アルピーヌ・A500(Alpine A500)、別名ルノー・アルピーヌ・A500(Renault-Alpine A500)は、フランスの自動車メーカー、ルノーの傘下にあったアルピーヌとルノー・スポール(ルノー・ゴルディーニ)によって開発されたフォーミュラ1カーである。

概要

A500は1975年に完成し、実際のレースに参戦することはなかったが、走行テストに用いられ、A500に搭載された試作エンジンのひとつ(33T)を基にEF1エンジンが開発され、1977年にF1デビューしたルノー・RS01にも搭載された。

この車両は、ルノーがF1用ターボエンジンのテスト専用に作った車両で、1976年5月にルノーがF1用エンジンを開発中であることを明らかにした際に、その存在が公表された。A500はテスト専用で、開発関係者たちからは「ラボラトワール」(フランス語: Laboratoire。「実験車」)という異名でも呼ばれ、一方、正式に発表されるまでは謎の存在だったことから、メディアからは「ファントム」(英語: Phantom)と呼ばれていた。

車体はアルピーヌ出身のアンドレ・デ・コルタンツによって設計され、旧アルピーヌのディエップ工場で製造された。一方、搭載された試作エンジンはゴルディーニ出身のフランソワ・キャスタンの主導の下、設計はジャン=ピエール・ブーディが行い、旧ゴルディーニのヴィリー=シャティヨン工場で製造された。参戦計画のリーダーとなったジェラール・ラルースは、この計画を進めるにあたって両者が分かれたままとなっているのは不都合と考え、これがルノー・スポールの設立(1976年)につながることになった。

エンジンにはターボチャージャー搭載に伴う過熱やターボラグといった不具合があり、車体には路面追従性に難があった。A500はミシュランが開発したF1用ラジアルタイヤを装着した初のF1車両であり、「F1初」の技術が一度に投入された車両だったため、基準となる指標もなく、問題の原因が車体、エンジン、タイヤのいずれにあるのか、といったことの特定にも困難があったという。

ターボラグなど、エンジンの不具合について、当時はテレメトリーシステムもなく、ドライバーからの報告を頼りに直していくほかなかった。数々の不具合や問題点はこの車両で完全に解決されることはなかったが、この手探りの開発において、テストドライバーを務めたジャン=ピエール・ジャブイーユの鋭い分析力が大きな助けになったという。

来歴

計画の端緒

1963年に国際自動車連盟(FIA)の国際スポーツ委員会(CSI)で1966年からの新規定でF1用エンジンにスーパーチャージャー(過給機)を装着することを(再)許可することが決まる。採用するエンジンメーカーは現れなかったが、当時の開催地の中でもキャラミ(標高約1,800 m。南アフリカGP)やメキシコ(標高約2,200 m。メキシコGP)であれば、自然吸気エンジンに対して、過給機を搭載したエンジンは優位性があるだろうとは言われていた。

1970年代前半当時、ルノー(アルピーヌ)はフォーミュラ2でエルフの支援を受けており、エルフの重役でモータースポーツを統括していたフランソワ・ギテール(François Guiter)は、ルノーがF1用エンジンを開発することも望んでいた。エルフがF1で支援していたティレルのオーナー兼チーム代表のケン・ティレルとギテールの間では「理想のエンジン」についての話し合いが行われており、V8であればコスワース(DFV)、V12であればフェラーリ以上の物を作ることは難しいだろうという考えがあり、W9エンジンという案まで出ていた。

そんな時、ルノーのエンジニアであるベルナール・デュドは、そうした自然吸気エンジンではなく、従来のスポーツカー用の2リッターのV6ターボエンジンを、F1用に1.5リッターに縮小して使用すればよいという案を出し、ギテールはこの案を支持した。

当時のルノー本社はF1参戦に投資するつもりはなかったが、ギテールはルノーのレース部門の責任者だったジャン・テラモルシ(Jean Terramorsi)にF1用ターボエンジンの開発を依頼し、その設計にあたってエルフが50万フランを負担することも申し出た。この際、ルノーの本社がF1エンジンの開発自体を認めていなかったことから(「アルピーヌ・A350」も参照)、エルフの出資は「高性能エンジンのテストのため」という名目となり、1975年2月にエンジンの開発が始まった。

ターボチャージャーの開発

ルノー・ゴルディーニの技術陣は、1.5リッターのエンジンを2種類用意し、ボア径80 ㎜・ストローク長49.4 mmの「32T」と、2リッターのCHSエンジンと同じボア径86 ㎜で、ストローク長を42.8 mmに短縮した「33T」という2つのプロトタイプを製作した。

当時のルノー・ゴルディーニには1.5リッターという小排気量のターボエンジンのノウハウはなかったため、忍耐強く開発にあたり、まず、ギャレット製のシングルタービンでベンチテストを繰り返し、知識を蓄えていった。

2リッター自然吸気のF2用CH1エンジン(CHSエンジンの基となったエンジン)の出力は300馬力弱といったところで、開発陣は当時のF1用自然吸気エンジンの性能から、1.5リッターターボエンジンでは500馬力を出力することを目標としていた。この数値は、試作機「32T」が初期のベンチテストで達成してしまい、これはコンスタントに出力できるものではなかったが、開発陣に大きな自信を与えたという。

テスト走行の開始

エンジンの実走テストは、1975年11月から12月にかけて、スポーツプロトタイプのA442に密かに搭載されるという形で始まり、スポーツカーレースでルノー・アルピーヌの正ドライバーだったジェラール・ラルースとジャン=ピエール・ジャブイーユ、エルフの支援を受けていたパトリック・デパイユがテスト走行を担当した。

ギテールは2チームに供給することを望んでおり、この時に開発された試作エンジンのモックアップ(車体設計用の模型)は、1基はデ・コルタンツが車体(A500)を設計していたディエップに送られ、もう1基はエルフが出資していたティレルに送られた。

デ・コルタンツの設計になるA500の車体が完成したことで、1976年3月にミシュランのラドゥ・テストコースで、試作エンジンを搭載したA500のシェイクダウンが行われ、その後もディジョンやハラマなどでテスト走行が行われた。当初、ルノーのエンジニアたちはエンジン出力の向上のみを追求する傾向があったが、実戦に近い形で行われた1976年5月のハラマ・サーキットにおけるテスト走行で、重要なのはターボラグの解消をはじめとするドライバビリティの改善だということが認識され、開発の方向も固まっていった。

その後

A500によるテスト走行は1976年を通して行われた。その役目を終えた後、A500はルノーによって保存されており、現存している。公の場に姿を現すことは稀だが、近年では、2016年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで展示された。

設計者のデ・コルタンツは、A500のテスト走行が行われていた1976年半ばから、実戦用であるルノー・RS01(1977年)を設計した。エンジンの開発陣もそのまま実戦用エンジンの開発を続け、ブーディとともに開発の中心人物だったベルナール・デュドは、2000年代半ばまでルノーのF1用エンジン開発を担うことになった。エンジン開発が行われた旧ゴルディーニのヴィリー=シャティヨン工場は、その後もルノーのF1用エンジン開発の中枢となっている。

特徴

エンジン

この車両の最大の特徴はエンジンであり、開発された排気量1.5リッター、V型6気筒のエンジンには、F1では初となるターボチャージャーが搭載された。このエンジンのベースはキャスタンがスポーツカーレース用に設計した2リッター・V6エンジン(CH1)で、そのストローク長を短縮することで1.5リッターとしたものを本体としている。

その本体にギャレット製のターボチャージャーを装着し、ベンチテストでは11,000rpm時に500馬力を発生したと言われている。しかし、サーキットで走らせると、ターボチャージャーの作動時は最大520馬力、非作動時は130馬力程度へと落ちるため、非常に扱いにくいものになっていた。

エンジンシリンダーはボア径の異なる2種類が試作され、その両方で実走テストが行われた。最終的に、レース用のEF1エンジンでは、スポーツカー用のCHSエンジンと同じボア径86 mmとし、シリンダー長を42.8 mmとした設計が採用されている。ブースト圧は、スポーツカー用のCHSエンジンは2バールだったが、F1用のEF1では2.7バール程度に上げられている。

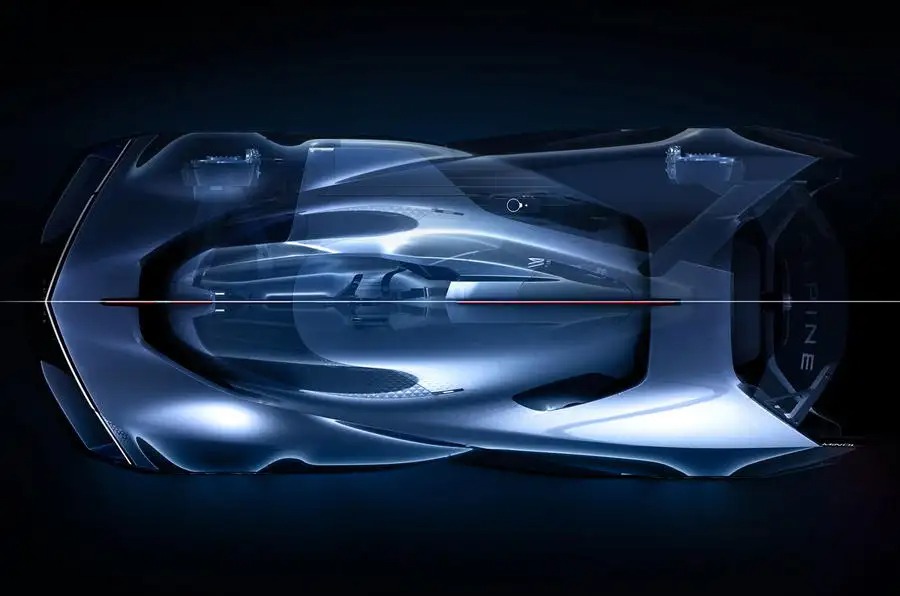

車体

設計者のアンドレ・デ・コルタンツは、この車両をF1だけではなくインディカーなど様々なカテゴリーのエンジンを搭載可能なように設計した。デ・コルタンツはこの車両をテスト専用と割り切って設計しており、燃料タンクは小さく、F1のレース距離を走れるだけの燃料は搭載できなかったとされる。

この車両が発表される以前に、ディエップ工場でこの車両を目にしたジャーナリストもいたのだが、F1車両だと気づく者はおらず、当時アルピーヌが開発していたF2車両の一種だと思われていた。

エンジンのテストを主眼とした車両だと公表されていたが、車体側も、特にノーズなどの車体前部で、テストの過程で様々な形状が試された。

タイヤ

ミシュランが用意したラジアルタイヤは、当時のF1で主流だったグッドイヤーとファイアストンと比べて、ドライビング特性に与える影響が大きく異なっていた。コーナーにおいて、グッドイヤーとファイアストンは、掛けられた出力に応じてリアタイヤが徐々に滑り出すという特性だったが、ミシュランのリアタイヤはコーナーでもなかなか滑らず、グリップが続くものの、限界を超えるとそこで一気に滑り出すというものだったという。テストドライバーを務めていたジャブイーユは、まずこの特性を知ることに時間を要し、後に、車体側のステアリングやサスペンションを調節することで、一般的なタイヤに近い感覚で運転できるようにしていくことができたと述べている。

カラーリング

この車両は、1976年3月に完成してから6月のポール・リカール・テストまでの期間は、黒で塗装され、無塗装部分がアルミニウムの銀色というカラーリングだった。

その後、ノガロ・サーキットで行われたテストから、ルノーのコーポレートカラーであるイエローに塗装された。この際、車両には「prototype」、「laboratoire」と記され、テスト車両であることが明示された。

現存している保存車両では、塗装は黄色から黒に戻されている。アルピーヌの名を持つが、この車両は青で塗装されたことがない。

主要諸元

時系列

- 1975年

- 2月、エルフの出資により、ルノー(ルノー・ゴルディーニ)にて「高性能エンジンの設計」が始まる。(→#計画の端緒)

- 7月23日、試作エンジン「32T」(ボア径80 mm)のベンチテストが始まる。

- 8月8日、試作エンジン「33T」(ボア径86 mm)のベンチテストが始まる。

- 11月21日、ポール・リカール・サーキットにおいて、33TをA442に搭載して、初のテスト走行が行われる。この後、12月にかけて、32Tと33TをA442に搭載したテスト走行が行われる(ドライバーはジェラール・ラルース、ジャン=ピエール・ジャブイーユ、パトリック・デパイユ)。(→#テスト走行の開始)

- 1976年

- 2月1日もしくは4月、ルノー・スポールが創設される(代表はジェラール・ラルース、技術面の責任者はフランソワ・キャスタン)。本拠地はヴィリー=シャティヨンに置かれる。

- 早春、ディエップ工場で開発が進められていたA500の車体が完成する。

- 3月23日、ミシュランのラドゥ・テストコース(クレルモン=フェラン)で、A500の初走行が行われる。

- (時期不明)ディジョン・サーキットで、A500のテスト走行が行われる(2回目のテスト走行)。

- 5月11日から14日にかけて、スペインのハラマ・サーキットでテスト走行が行われる(3回目のテスト走行)。5月2日に同地でスペイングランプリが開催されたばかりであり、初めて他のF1車両との同条件に近いテスト走行となり、この時点で他チームとは大差があることが認識される。

- テストドライバーを担当したジャブイーユの訴えで、ル・マン用の2リッターターボエンジンが急遽持ち込まれてA500に搭載され、比較テストによって1.5リッター試作エンジンのドライバビリティの劣悪さがエンジニアにも認識される。

- 5月13日、ルノーがF1用の1.5リッターターボエンジンを開発していることと、F1参戦の意向を持っていることを正式に発表する。

- 6月、この年のル・マン24時間レースで、A442が初めて実戦に投入され、予選で最速タイムを記録する。決勝はリタイアに終わったものの、この成果によりベルナール・デュドをはじめとする開発陣はターボチャージャーのポテンシャルに確信を持ち、ルノー本社のそれまで無関心だった経営陣もレース用ターボエンジンの開発についての期待を持つようになる。

- 6月16日、ポール・リカール・サーキットで、A500のテスト走行が行われる。この際、テストの様子が初めてメディアに正式に公開された。

- (正確な時期不明)ノガロ・サーキットで、A500のテスト走行が行われる。この際、カラーリングがイエローに変更された。

- 7月21日、ルノーが翌年からF1に参戦することを正式に表明する。

- 8月、ルノー本社の重役で、モータースポーツの推進役だったジャン・テラモルシが急死し、ルノー本社のナンバー2であるベルナール・アノンが後任となる。

- 就任後、アノンはラルースからの報告によって確信を得て、実戦車両(ルノー・RS01)の開発を承認する。以降、アノンは1984年末に失脚するまで、ルノー・スポールのF1参戦の後ろ盾を務める。

- 11月、ヴィリー=シャティヨンからほど近いブレティニーの航空機試験場で、A500による直線走行テストが行われる。

- 12月8日、パリで、ルノーがF1参戦についての発表会を行い、実戦車両の「RS01」が製作中であることが発表され、A500はショーカーとして展示される。

- 1977年

- 5月10日、パリで、RS01が正式発表される。

脚注

注釈

出典

参考資料

- 書籍

- Roy Smith (2008) (英語). Alpine & Renault - The Development of the Revolutionary Turbo F1 car 1968 to 1979. Veloce Publishing. ASIN 1845841778. ISBN 978-1-84584-177-5

- 雑誌 / ムック

- 『オートスポーツ』(NCID AA11437582)

- 『1976年7/15号(No.197)』三栄書房、1976年7月15日。ASB:AST19760715。

- 『1976年9/1号(No.200)』三栄書房、1976年9月1日。ASB:AST19760901。

- 『1977年2/15号(No.213)』三栄書房、1977年2月15日。ASB:AST19770215。

- 『1977年7/15号(No.225)』三栄書房、1977年7月15日。ASB:AST19770715。

- 『1985年9/1号(No.429)』三栄書房、1985年9月15日。ASB:AST19850915。

- 『Racing On』(NCID AA12806221)

- 『No.471 [ターボF1の時代]』三栄書房、2014年7月14日。ASIN B00L284MT4。ISBN 978-4-7796-2175-8。ASB:RON20140531。

- 『GP Car Story』シリーズ

- 『Vol.26 Tyrrell P34』三栄、2019年1月23日。ASIN B07DP9DWJ5。ISBN 978-4-7796-3799-5。ASB:GPC20181210。

- 『Rally Cars』シリーズ

- 『Vol.19 Renault 5 Turbo』三栄書房、2018年2月28日。ASIN B073R699GN。ISBN 978-4-7796-3522-9。ASB:RLL20180115。